3.3 Определение удельной тепловой характеристики здания

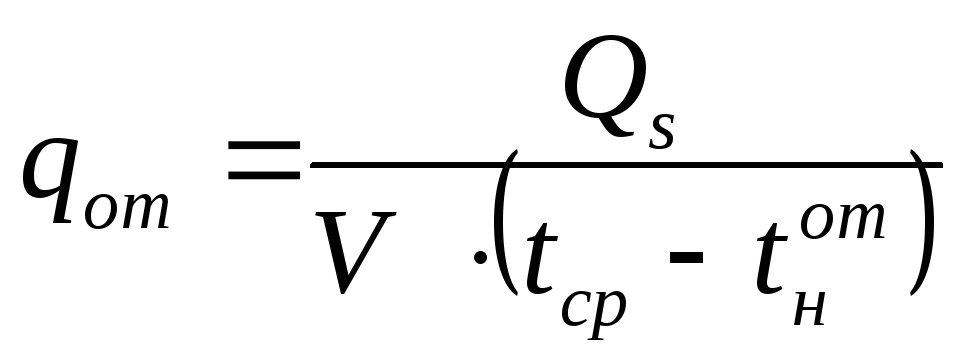

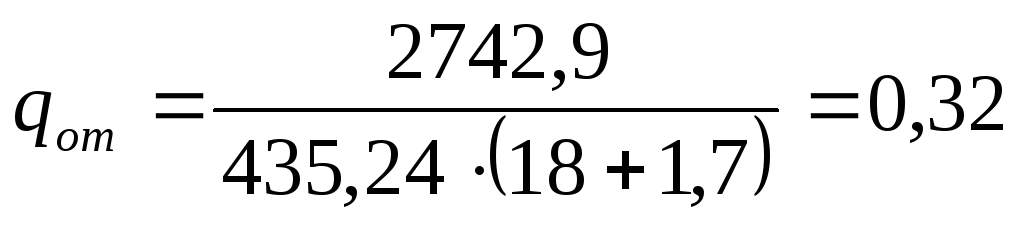

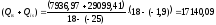

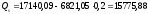

Удельный расход тепловой энергии на отопление жилого здания, Вт/(м3·°С) определяется по формуле /7/:

(14)

(14)

где Qs – суммарный годовой расход тепловой энергии на отопление, Вт;

V – отапливаемый объем, = 435,24м3;

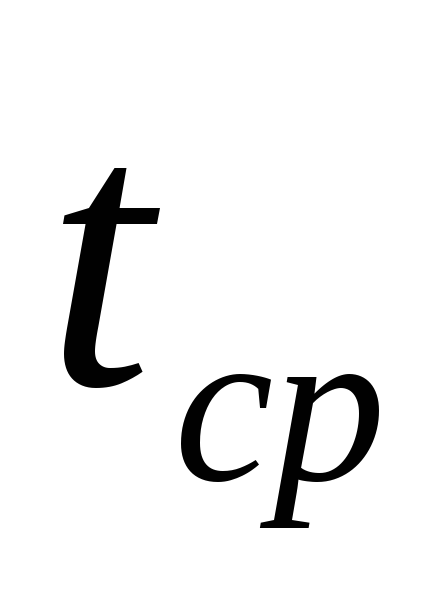

–средняя по объему

здания расчетная температура внутреннего

воздуха,= — 18°С;

–средняя по объему

здания расчетная температура внутреннего

воздуха,= — 18°С;

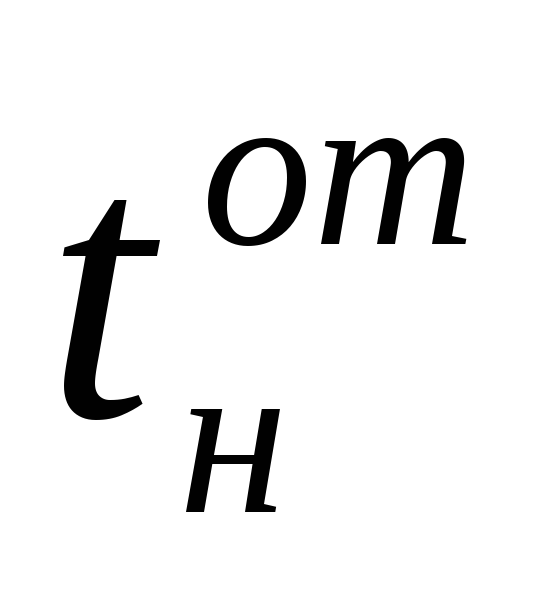

— средняя за

отопительный период температура

наружного воздуха, °С,

для периода с температурой наружного

воздуха ниже +8

— средняя за

отопительный период температура

наружного воздуха, °С,

для периода с температурой наружного

воздуха ниже +8

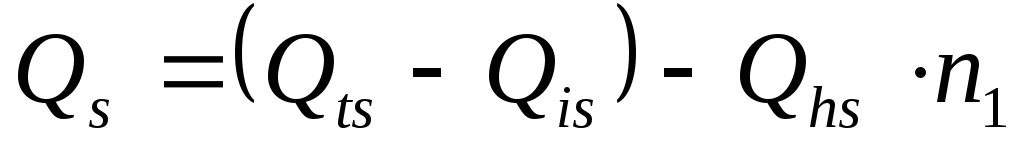

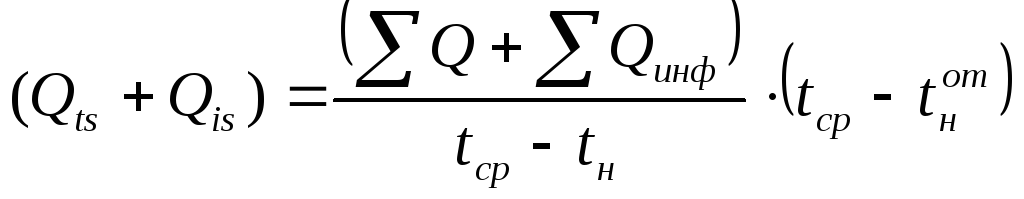

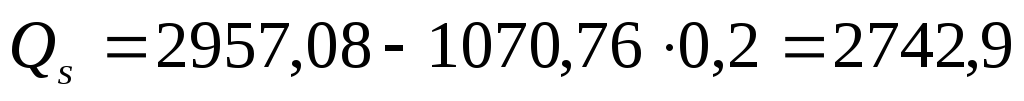

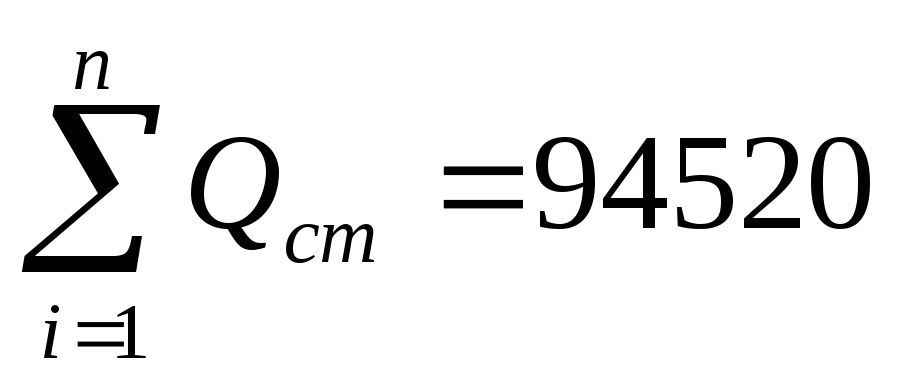

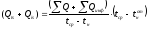

Суммарный годовой расход тепловой энергии на отопление Qs, Вт, определяется по формуле:

(15)

(15)

где  — основные, добавочные годовые потери

теплоты и годовой расход теплоты на

нагревание инфильтрирующегося воздуха,

кВт·ч;

— основные, добавочные годовые потери

теплоты и годовой расход теплоты на

нагревание инфильтрирующегося воздуха,

кВт·ч;

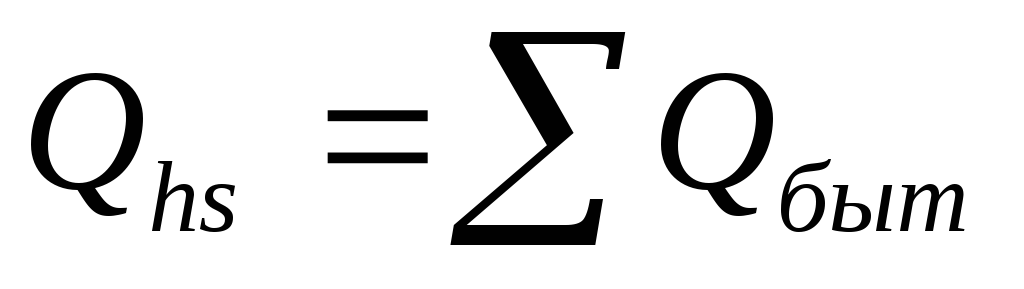

— годовые поступления

теплоты от бытовых приборов, кВт·ч;

— годовые поступления

теплоты от бытовых приборов, кВт·ч;

(17)

(17)

— коэффициент,

принимаемый по /7, табл.1/ в зависимости

от способа регулирования системы

отопления (для водяного отопления без

автоматического регулирования принимается

равным 0,2).

— коэффициент,

принимаемый по /7, табл.1/ в зависимости

от способа регулирования системы

отопления (для водяного отопления без

автоматического регулирования принимается

равным 0,2).

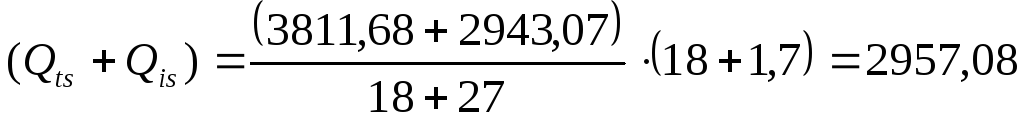

— сумма расходов

теплоты на нагревание наружного воздуха,

инфильтрирующегося в помещениях здания,

Вт принимается по таблице 1 – 2943,07 Вт;

— сумма расходов

теплоты на нагревание наружного воздуха,

инфильтрирующегося в помещениях здания,

Вт принимается по таблице 1 – 2943,07 Вт;

tн – средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, °С, принимаемая по таблице 3.1 /4/ или по таблице П3/2/;

— суммарный тепловой

поток, регулярно поступающий в помещения

зданий от бытовых приборов, Вт, принимается

по таблице 1 – 1070,76 Вт;

— суммарный тепловой

поток, регулярно поступающий в помещения

зданий от бытовых приборов, Вт, принимается

по таблице 1 – 1070,76 Вт;

Вт

Вт

Вт

Вт

3.4 Определение тепловой мощности системы отопления

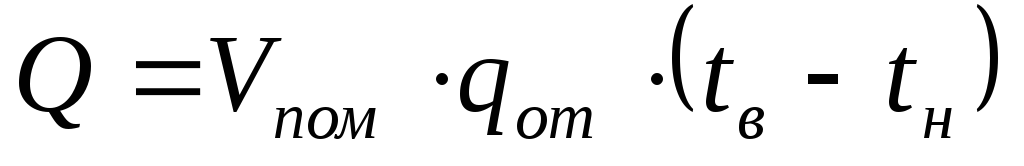

Произведем расчет теплопотерь остальных помещений здания не вошедших в составленный тепловой баланс. Теплопотери таких помещений определяются по формуле:

(18)

(18)

где  — объем помещения, м3.

— объем помещения, м3.

Результаты расчета всех помещений заносим в таблицу.

Таблица 3.2 – Теплопотери помещений

№ помещения | Объём помещения, Vпом, м3 | Теплопотери помещением Q, Вт |

105,115 | 50,85 | 860 |

106,116 | 38,99 | 659 |

107,117 | 103,4 | 1748 |

108,118 | 50,85 | 860 |

109,119 | 38,99 | 659 |

110,120 | 52,55 | 889 |

205,215 | 46,5 | 786 |

206,216 | 35,65 | 603 |

207,217 | 94,55 | 1599 |

208,218 | 46,5 | 786 |

209,219 | 35,65 | 603 |

210,220 | 48,05 | 813 |

305,315 | 46,5 | 786 |

306,316 | 35,65 | 603 |

307,317 | 94,55 | |

308,318 | 46,5 | 786 |

309,319 | 35,65 | 603 |

310,320 | 48,05 | 813 |

405,415 | 46,5 | 786 |

406,416 | 35,65 | |

407,417 | 94,55 | 1599 |

408,418 | 46,5 | 786 |

409,419 | 35,65 | 603 |

410,420 | 48,05 | 813 |

505,515 | 53,7 | |

506,516 | 41,17 | 696 |

507,517 | 109,19 | 1846 |

508,518 | 53,7 | 908 |

509,519 | 41,17 | 696 |

510,520 | 55,49 | 938 |

Вт

Вт

Определим тепловую нагрузку стояков и тепловую мощность системы отопления. Тепловая нагрузка стояка определяется по формуле:

(19)

(19)

где  — тепловая нагрузка прибора, принимаемая

равной теплопотерям помещения, в котором

этот прибор установлен, Вт;

— тепловая нагрузка прибора, принимаемая

равной теплопотерям помещения, в котором

этот прибор установлен, Вт;

Результаты расчета тепловых нагрузок всех стояков заносим в таблицу.

Таблица 3.3 – Тепловая нагрузка стояка

№ стояка (ветвь) | Тепловая нагрузка стояка Qот(ветви), Вт |

1 | 7322 |

2 | 7322 |

3 | 4356 |

4 | 4187 |

5 | 4126 |

6 | 4126 |

7 | 3164 |

8 | 4266 |

9 | 8391 |

10 | 0 |

11 | 7322 |

12 | 7322 |

13 | 4356 |

14 | 4187 |

15 | 4126 |

16 | 4126 |

17 | 3164 |

18 | 4266 |

19 | 8391 |

20 | 0 |

Вт

Вт

studfile.net

Что такое удельная отопительная характеристика здания?

Удельная тепловая характеристика здания — один из важных технических параметров. Он обязательно должен содержаться в энергетическом паспорте. Расчет этих данных необходим для проведения проектно-строительных работ. Знание таких характеристик необходимо и потребителю тепловой энергии, так как они существенно влияют на сумму оплаты.

Понятие тепловой удельной характеристики

Тепловизионное обследование зданий

Тепловизионное обследование зданийПрежде чем говорить о расчетах, необходимо определиться с основными терминами и понятиями. Под удельной характеристикой принято понимать значение наибольшего потока тепла, необходимого на обогрев здания или сооружения. При расчете удельных характеристик дельту температур (разницу между уличной и комнатной температурой) принято брать за 1 градус.

По сути, этот параметр определяет энергоэффективность здания. Средние показатели определяются нормативной документацией (строительными правилами, рекомендациями, СНиП и т.п.). Любое отклонение от нормы — независимо от того, в какую оно сторону — дает понятие об энергетической эффективности системы отопления. Расчет параметра ведется по действующим методикам и СНиП «Тепловая защита зданий».

Методика расчета

Удельная отопительная характеристика может быть расчетно-нормативной и фактической. Расчетно-нормативные данные определяются с помощью формул и таблиц. Фактические данные тоже можно рассчитать, но точных результатов можно добиться только при условии тепловизионного обследования здания.

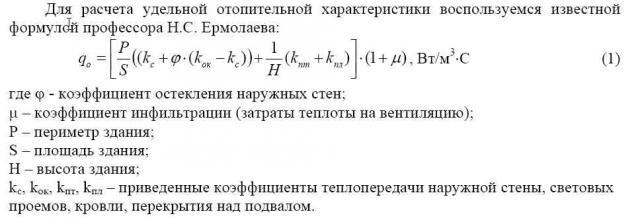

Расчетные показатели определяются по формуле:

В данной формуле за F0 принята площадь здания. Остальные характеристики — это площадь стен, окон, пола, покрытий. R — сопротивление передаче соответствующих конструкций. За n берется коэффициент, изменяющийся в зависимости от расположения конструкции относительно улицы. Данная формула не является единственной. Тепловая характеристика может определяться по методикам саморегулируемых организаций, местным строительным нормам и т. п.

Расчет фактической характеристики определяется по формуле:

В этой формуле основными являются фактические данные:

- расход топлива за год (Q)

- продолжительность отопительного периода (z)

- средняя температура воздуха внутри (tint) и снаружи (text) помещения

- объем рассчитываемого сооружения

Это уравнение отличается простотой, поэтому используется очень часто. Тем не менее оно имеет существенный недостаток, снижающий точность расчетов. Этот недостаток заключается в том, что в формуле не учитывается разница температур в помещениях внутри рассчитываемого здания.

Для получения более точных данных можно использовать расчеты с определением расходов тепла:

- По проектной документации.

- По показателям теплопотерь через строительные конструкции.

- По укрупненным показателям.

С этой целью может применяться формула Н. С. Ермолаева:

Ермолаев предложил для определения фактической удельной характеристики зданий и сооружений использовать данные о планировочных характеристиках здания (p — периметр, S — площадь, H — высота). Отношение площади остекленных окон к стеновым конструкциям передается коэффициентом g0. Теплопередача окон, стен, полов, потолков также применяется в виде коэффициента.

Саморегулирующими организациями используются собственные методики. В них учитываются не только планировочные и архитектурные данные здания, но и год его постройки, а также поправочные коэффициенты температур уличного воздуха во время отопительного сезона. Также при определении фактических показателей нужно учитывать потери тепла в трубопроводах, проходящих по неотапливаемым помещениям, а также расходы на вентиляцию и кондиционирование. Эти коэффициенты берутся из специальных таблиц в СНиП.

Класс энергоэффективности

Данные об удельной теплохарактеристике являются основой для определения класса энергоэффективности зданий и сооружений. С 2011 года класс энергоэффективности в обязательном порядке должен определяться для многоквартирных жилых домов.

Для определения энергетической эффективности используются следующие данные:

- Отклонение расчетно-нормативных и фактических показателей. Причем последние могут быть получены как расчетным, так и практическим путем — с помощью тепловизионного обследования. Нормативные данные должны включать в себя сведения о расходах не только на отопление, но и на вентиляцию и кондиционирование. Обязательно учитываются климатические особенности местности.

- Тип здания.

- Использованные строительные материалы и их технические характеристики.

Каждый класс имеет установленные минимальные и максимальные значения расхода энергоресурсов в течение года. Класс энергоэффективности обязательно должен быть включен в энергетический паспорт дома.

Улучшение энергоэффективности

Нередко расчеты показывают, что энергоэффективность здания очень низка. Добиться ее улучшения, а значит, сократить расходы на отопление можно за счет улучшения теплоизоляции. Закон «Об энергосбережении» определяются методики улучшения энергоэффективности многоквартирных домов.

Основные методы

Пеноизол для утепления стен

Пеноизол для утепления стен- Повышение теплосопротивления стройконструкций. С этой целью может применяться облицовка стен, отделка технических этажей и перекрытий над подвальными помещениями теплоизоляционными материалами. Применение таких материалов дает повышение энергосбережения на 40%.

- Устранение в строительных конструкциях мостиков холода дадут «прирост» еще на 2–3%.

- Приведение площади остекленных конструкций в соответствие с нормативными параметрами. Может быть, полностью застекленная стена — это стильно, красиво, роскошно, но на теплосбережении сказывается далеко не лучшим образом.

- Остекление выносных строительных конструкций — балконов, лоджий, террас. Эффективность метода составляет 10–12%.

- Установка современных окон с многокамерными профилями и теплосберегающими стеклопакетами.

- Применение систем микровентиляции.

Жильцы тоже могут позаботиться о теплосбережении своих квартир.

Что могут сделать жильцы?

Хорошего эффекта позволяют добиться следующие способы:

- Установка алюминиевых радиаторов.

- Монтаж термостатов.

- Установка теплосчетчиков.

- Монтаж теплоотражающих экранов.

- Применение неметаллических труб в системах отопления.

- Монтаж индивидуального отопления при наличии технических возможностей.

Повысить энергоэффективность можно и другими способами. Один из самых эффективных — сокращение издержек на вентилирование помещения.

С этой целью можно использовать:

- Микропроветривание, устанавливаемое на окнах.

- Системы с подогревом поступающего извне воздуха.

- Регулирование подачи воздуха.

- Защита от сквозняков.

- Оснащение систем принудительной вентиляции двигателями с разными режимами работы.

Улучшение энергоэффективности частного дома

Теплый дом

Теплый домДля повышения энергоэффективности многоквартирного дома задача реальная, но требует огромных затрат. В результате нередко она остается так и не решенной. Сократить теплопотери в частном доме значительно проще. Этой цели можно добиться разными методами. Подойдя к решению проблемы комплексно, нетрудно получить превосходные результаты.

В первую очередь затраты на отопление складываются из особенностей системы отопления. Частные дома крайне редко подключаются к центральным коммуникациям. В большинстве случаев они отапливаются индивидуальной котельной. Установка современного котельного оборудования, отличающегося экономичностью работы и высоким КПД, поможет сократить расходы на тепло, что не скажется на комфорте в доме. Лучший выбор — газовый котел.

Однако газ не всегда целесообразен для отопления. В первую очередь это касается местностей, где еще не прошла газификация. Для таких регионов можно подобрать другой котел исходя из соображений дешевизны топлива и доступности эксплуатационных расходов.

Не стоит экономить на дополнительном оборудовании, опциях для котла. Например, установка только одного терморегулятора способна обеспечить экономию топлива около 25%. Смонтировав ряд дополнительных датчиков и приборов можно добиться еще более существенного снижения расходов. Даже выбирая дорогостоящее, современное, «интеллектуальное» дополнительное оборудование, можно быть уверенным, что оно окупится в течение первого отопительного сезона. Сложив эксплуатационные затраты в течение нескольких лет, можно наглядно увидеть выгоды дополнительного «умного» оборудования.

Большинство автономных систем отопления строится с принудительной циркуляцией теплоносителя. С этой целью в сеть встраивается насосное оборудование. Без сомнения, такое оборудование должно быть надежным, качественным, но подобные модели могут быть весьма и весьма «прожорливыми». Как показала практика, в домах, где отопление имеет принудительную циркуляцию, 30% затрат на электроэнергию приходится именно на обслуживание циркуляционного насоса. При этом в продаже можно найти насосы, имеющие класс А энергоэффективности. Не будем вдаваться в подробности, за счет чего достигается экономичность такого оборудования, достаточно только сказать, что установка такой модели окупится уже в течение первых трех-четырех отопительных сезонов.

Электрический радиатор

Электрический радиаторМы уже упоминали об эффективности использования терморегуляторов, но эти приборы заслуживают отдельного разговора. Принцип работы термодатчика очень прост. Он считывает температуру воздуха внутри обогреваемого помещения и включает/отключает насос при понижении/повышении показателей. Порог срабатывания и желаемый температурный режим устанавливается пользователем. В результате жильцы получают полностью автономную систему отопления, комфортный микроклимат, существенную экономию топлива за счет более продолжительных периодов отключения котла. Важное преимущество использования термостатов — отключение не только нагревателя, но и циркуляционного насоса. А это сохраняет работоспособность оборудования и дорогостоящие ресурсы.

Существуют и другие способы повышения энергоэффективности здания:

- Дополнительное утепление стен, полов с помощью современных теплоизоляционных материалов.

- Установка пластиковых окон с энергосберегающими стеклопакетами.

- Защита дома от сквозняков и т. д.

Все эти методы позволяют увеличить фактические теплохарактеристики здания относительно расчетно-нормативных. Такое увеличение — это не просто цифры, а составляющие комфорта дома и экономичности его эксплуатации.

Заключение

Расчетно-нормативная и фактическая удельная тепловая характеристика — важные параметры, используемые специалистами-теплотехниками. Не стоит думать, что эти цифры не имеют никакого практического значения для жильцов частных и многоквартирных домов. Дельта между расчетными и фактическими параметрами — основной показатель энергоэффективности дома, а значит, и экономичности обслуживания инженерных коммуникаций.

gidotopleniya.ru

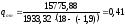

3.3 Определение удельной тепловой характеристики здания

Удельный расход

тепловой энергии на отопление жилого

здания, Вт/(м3·°С)

определяется по формуле: (3;5)

(3,5)

где Qs – суммарный годовой расход тепловой энергии на отопление, Вт;

V – отапливаемый объем, V=1933,32 м3;

–средняя по объему

здания расчетная температура внутреннего

воздуха,

–средняя по объему

здания расчетная температура внутреннего

воздуха,  =

18°С;

=

18°С;

–средняя за

отопительный период температура

наружного воздуха, °С,

для периода с температурой наружного

воздуха ниже +8 0С,

–средняя за

отопительный период температура

наружного воздуха, °С,

для периода с температурой наружного

воздуха ниже +8 0С, =–1,9. [1;

табл.4.4]

=–1,9. [1;

табл.4.4]

Суммарный годовой расход тепловой энергии на отопление Qs, Вт, определяется по формуле: (3,6)

(3,6)

(3,6)

где  — основные, добавочные годовые потери

теплоты и годовой расход теплоты на

нагревание инфильтрирующегося воздуха,

кВт·ч; [3;12]

— основные, добавочные годовые потери

теплоты и годовой расход теплоты на

нагревание инфильтрирующегося воздуха,

кВт·ч; [3;12]

(3,7)

(3,7)

— годовые поступления

теплоты от бытовых приборов, кВт·ч;

— годовые поступления

теплоты от бытовых приборов, кВт·ч;

(3,8)

(3,8)

— коэффициент,

принимаемый в зависимости от способа

регулирования системы отопления. Для

водяного отопления без автоматического

регулирования

— коэффициент,

принимаемый в зависимости от способа

регулирования системы отопления. Для

водяного отопления без автоматического

регулирования  =0,2.

=0,2.

— сумма основных

и добавочных потерь теплоты помещениями

здания, Вт, принимается по таблице 3.1

— сумма основных

и добавочных потерь теплоты помещениями

здания, Вт, принимается по таблице 3.1  =7936,97 Вт;

=7936,97 Вт;

— сумма расходов

теплоты на нагревание наружного воздуха,

инфильтрирующегося в помещения, Вт

принимается по таблице 3.1

— сумма расходов

теплоты на нагревание наружного воздуха,

инфильтрирующегося в помещения, Вт

принимается по таблице 3.1  = 29099,41 Вт;

= 29099,41 Вт;

tн – средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, °С.

tн =–25 °С.

— суммарный тепловой

поток, регулярно поступающий в помещения

зданий от бытовых приборов, Вт, принимается

по таблице 3.1

— суммарный тепловой

поток, регулярно поступающий в помещения

зданий от бытовых приборов, Вт, принимается

по таблице 3.1  =6821,05

Вт;

=6821,05

Вт;

Вт

Вт

Вт

Вт

3.4 Определение тепловой мощности системы отопления

Произведем расчет теплопотерь остальных помещений здания не вошедших в составленный тепловой баланс. Теплопотери таких помещений определяются по формуле:

(3,9)

(3,9)

где  — объем помещения, м3;

— объем помещения, м3;

–средняя температура

наиболее холодной пятидневки,

обеспеченностью 0,92, °С.

–средняя температура

наиболее холодной пятидневки,

обеспеченностью 0,92, °С.

tн =–25 °С.

=18°С

–температура внутреннего воздуха в

помещении.

=18°С

–температура внутреннего воздуха в

помещении.

Результаты расчета всех помещений заносим в таблицу 3.2.

Таблица 3.4.1 – Теплопотери помещений

№ помещения | Объём помещения, Vпом, м3 | Теплопотери помещением Q, Вт |

1 | 2 | 3 |

107 | 83,59 | 1473,69 |

108 | 46,69 | 823,14 |

109 | 67,54 | 1190,73 |

110 | 15,05 | 265,33 |

111 | 14,72 | 259,51 |

112 | 15,05 | 265,33 |

Продолжение таблицы 3.4.1 – Теплопотери помещений

1 | 2 | 3 |

113 | 44,53 | 785,06 |

114 | 49,32 | 869,51 |

115 | 69,37 | 1223,03 |

116 | 74,41 | 1311,85 |

117 | 35,39 | 623,93 |

118 | 68,90 | 1214,71 |

119 | 27,47 | 484,30 |

120 | 20,88 | 368,11 |

121 | 62,42 | 1100,46 |

122 | 27,29 | 481,12 |

123 | 40,03 | 705,73 |

124 | 19,43 | 342,55 |

125 | 26,70 | 470,72 |

126 | 67,86 | 1196,37 |

127 | 28,44 | 501,40 |

128 | 26,70 | 470,72 |

129 | 41,58 | 733,06 |

130 | 40,03 | 705,73 |

131 | 61,20 | 1078,96 |

132 | 38,16 | 672,76 |

133 | 23,41 | 412,72 |

134 | 55,04 | 970,36 |

135 | 98,71 | 1740,26 |

136 | 55,04 | 970,36 |

137 | 110,77 | 1952,88 |

138 | 22,18 | 391,03 |

139 | 26,03 | 458,91 |

207,307,407 | 71,98 | 1269,01 |

208,308,409 | 40,21 | 708,82 |

209,309,409 | 58,16 | 1025,35 |

211,311,411 | 12,68 | 223,47 |

213,313,413 | 38,35 | 676,03 |

214,314,414 | 42,47 | 748,75 |

215,315,415 | 59,74 | 1053,16 |

216,316,416 | 64,08 | 1129,65 |

Продолжение таблицы 3.4.1 – Теплопотери помещений

1 | 2 | 3 |

217,317,417 | 30,47 | 537,27 |

218,318,418 | 59,33 | 1046,00 |

221,321,421 | 53,75 | 947,62 |

223,323,423 | 34,47 | 607,71 |

226,326,426 | 58,44 | 1030,21 |

229,329,429 | 35,81 | 631,24 |

230,330,430 | 34,47 | 607,71 |

231,331,431 | 52,70 | 929,10 |

234,334,434 | 47,40 | 835,58 |

235,335,435 | 85,00 | 1498,55 |

236,336,436 | 47,40 | 835,58 |

237,337,437 | 95,39 | 1681,64 |

507 | 83,59 | 1473,69 |

508 | 46,69 | 823,14 |

509 | 67,54 | 1190,73 |

510 | 15,05 | 265,33 |

511 | 14,72 | 259,51 |

512 | 15,05 | 265,33 |

513 | 44,53 | 785,06 |

514 | 49,32 | 869,51 |

515 | 69,37 | 1223,03 |

516 | 74,41 | 1311,85 |

517 | 35,39 | 623,93 |

518 | 68,90 | 1214,71 |

519 | 27,47 | 484,30 |

520 | 20,88 | 368,11 |

521 | 62,42 | 1100,46 |

522 | 27,29 | 481,12 |

523 | 40,03 | 705,73 |

524 | 19,43 | 342,55 |

525 | 26,70 | 470,72 |

526 | 67,86 | 1196,37 |

527 | 28,44 | 501,40 |

528 | 26,70 | 470,72 |

529 | 41,58 | 733,06 |

Продолжение таблицы 3.4.1 – Теплопотери помещений

1 | 2 | 3 |

530 | 40,03 | 705,73 |

531 | 61,20 | 1078,96 |

532 | 38,16 | 672,76 |

533 | 23,41 | 412,72 |

534 | 55,04 | 970,36 |

535 | 98,71 | 1740,26 |

536 | 55,04 | 970,36 |

537 | 110,77 | 1952,88 |

538 | 22,18 | 391,03 |

539 | 26,03 | 458,91 |

Вт

Вт

studfile.net